Contents

1.観光名所

①別府温泉

別府では10種流の泉質のうち7種類の温泉に入ることができます。

①快眠効果→単純温泉

②体温上昇、肌の潤い→炭酸水素塩泉、塩化物泉、硫酸塩泉

③アトピー、湿疹改善→硫黄泉、酸性泉

④飲料で鉄分摂取→含鉄泉

温泉愛好家の中でも別府温泉は評価が高く、別府市内に温泉地がいくつもあり、それぞれ違った効能を求め温泉の入り比べをすることもできます。

また、別府市には8つの代表的な温泉を示した「別府八湯」と呼ばれる場所があります。

8つの温泉地は市内全域に点在しているので、同じ市内でも泉質が異なり風景も温泉地ごとに趣があります。

温泉の入浴形態も様々なので一度にいろいろな温泉を満喫することができます。

八湯それぞれの特色等を簡単にご紹介します。

浜脇(はまわき)温泉

別府温泉発祥の地で浜から温泉が湧き出る様子から「浜わき」の地名が生まれした。鎌倉初期には、朝見八幡の創立、江戸時代には港町・温泉町・門前町として陸海交通の要衝で急速に発展。今でも昔風の旅館が並び、明治・大正時代の花街の名残もとどめています。

平成3年には、再開発事業の一環として、浜脇温泉と多目的温泉保養館の「湯都ピア浜脇」がつくられ、急速に現代的な顔に変わろうとしています。

別府(べっぷ)温泉

伊予国風土記に「速見の湯」として記されているが本格的脚光は江戸時代です。明治に入ると別府湾の築港、日豊本線や別大電車の開通、又、掘削技術の導入等で泉源数、温泉施設・温泉宿とも増加しまた。さらに大正・昭和と温泉施設も充実、次第に市街地が拡大されて別府八湯の中心となりました。

又、別府温泉のシンボル竹瓦温泉を有し、毎年4月に行われる温泉まつりは別府市民の総参加の祭りで、この界隈を中心に行われています。

亀川(かめがわ)温泉

江戸時代の豊国紀行に「里屋に温泉有り、塩湯なり里屋村を又亀川村という」と記されていて、海岸に豊富な温泉が湧出し天然砂湯は亀川温泉の名物であったそうです。又、その頃は別府の北の玄関として豊前小倉への交通の要衝でもあったため旅人の疲れを癒す湯治場として栄えました。

鉄輪(かんなわ)温泉

八湯の中で最も温泉場らしく感じられる鉄輪温泉はおびただしい湯煙が立ちのぼり、まさに別府を象徴する景観です。

鎌倉時代「玖倍理湯の井」といわれた荒地獄を一遍上人が開発、その一遍上人創設の「むし湯」付近が鉄輪の中心地で、狭い道の両側には、多くの共同浴場・旅館・土産品店がひしめいている。さらに鉄輪独自の入湯貸間旅館も健在で、遠来の入湯客が絶えない別府の代表温泉地です。

観海寺(かんかいじ)温泉

温泉場としては鎌倉時代に発見され、江戸時代の豊後国志に「観海寺に行くには交通は極めて不便ですが、景勝は壮観なので浴客が盛んに訪れている」とあり、海抜150m別府八湯のうちでも一番見晴らしが良いです。

昭和6年の大火後、復興し観光温泉場として急速に発展。現在では別府を代表する大型リゾートホテルが連立し、レジャーの殿堂となっています。又、地熱の利用も盛んで、照明、暖房等に活用しているホテルもあります。

堀田(ほりた)温泉

湯治場として江戸時代に開かれ、その頃立石の湯から堀田温泉と呼ばれるようになりました。

豊富な温泉に恵まれていた堀田温泉は、湯布院・日田あるいは太宰府等へ通じる交通の要衝であったため、長旅の疲れを癒す旅人たちの憩いの場として栄えました。今でも田んぼや谷あいから盛んに硫気が噴き出していて、豊富な温泉は市内に給湯されています。

柴石(しばせき)温泉

895年に醍醐天皇が、1044年には後冷泉天皇が病気治療のためご湯治されたと伝えられています。江戸時代に柴の化石が見つかり、「柴石」と呼ばれるようになりました。

市営柴石温泉は平成9年4月ふれあい・やすらぎ温泉地として装いも新たにオープンした。温度の違う2つの温泉や露天風呂、蒸し湯が楽しめ、家族湯も新設されました。優れた自然景観は近くに森林遊歩道を有し、鉄輪・明礬と共に国民温泉保養地に指定されています。

明礬(みょうばん)温泉

わらぶきの「湯の花小屋」からは白い噴煙が立ちのぼり訪れる人を楽しませてくれています。江戸時代は「明ばん」の採取地で質量とも全国一になり、採取事業の隆盛とともに湯治場として発展しました。

今は名産の「湯の花」とともにザボン湯も有名で湯の香りと甘酸っぱい香りが鼻孔をくすぐり、肌もつるつるになると大好評です。

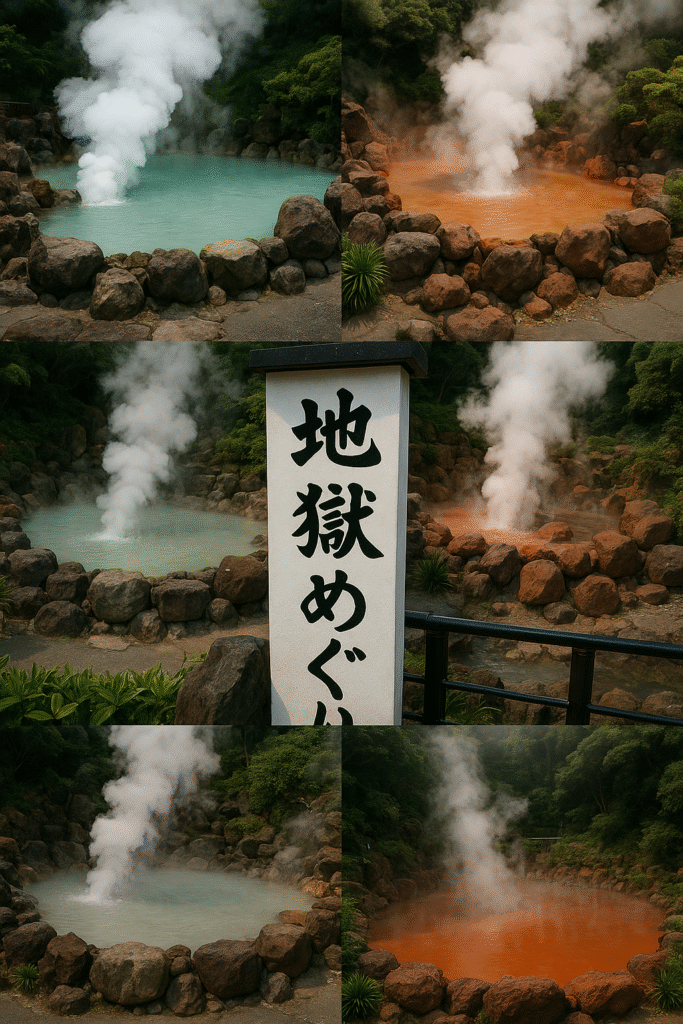

②地獄めぐり

別府温泉には、含有物によって青、赤、白などの様々な泉色を呈する温泉や、間欠泉などの特色のある源泉が点在します。また、温泉の熱を利用して飼育・育成した動植物を展示する施設を併設したものもあります。入浴ではなく、観覧を主な目的とした温泉は地獄と呼ばれ、別府観光の目玉のひとつとなっています。

海地獄

海地獄(うみじごく)は、1200年ほど前に鶴見岳の爆発によって誕生したとされます。コバルトブルーの一見涼しげな色をしていますが、その温度は98度で、泉脈までの深さは200mにも達するとのことです。卵を竹籠に入れて青い地獄の湯に浸けて茹でた温泉卵が名物で、この地獄は別府の地獄の中で最も広大です。

鬼石坊主地獄

鬼石坊主地獄(おにいしぼうずじごく)は、園地を整備したもので、熱泥がそこかしこで吹き上げる様子が、坊主(僧侶)ように見えることから名付けられました。当地獄の最初の所有者の屋号をとってこのように呼ばれており、地獄の奥にある「鬼石の湯」は別府八湯温泉道に加盟しています。

かまど地獄

もとは柴石温泉下手(内竈地区)にありましたが枯渇したため、1947年頃(昭和22年)に現在地に移転したものです。旧の竈地獄にて、八幡竈門神社(はちまんかまどじんじゃ)の大祭で神前に供える御飯を炊いていたことからこの名が付きました。他の地獄をダイジェストにして集めたような6つの地獄があり、それぞれ「地獄の一丁目」から「六丁目」と名付けられています。1ヶ所で様々な地獄が楽しめる。

2020年頃から所縁の八幡竈門神社とともに鬼滅の刃の聖地としてマスコミなどに取り上げられ話題になりました。

鬼山地獄

別名「ワニ地獄」とも呼ばれているこの地獄は、大正12年に日本で初めて温泉熱を利用し、ワニの飼育を開始しました。 現在、クロコダイル科、アリゲーター科など、約70頭のワニを飼育しています。

鬼山地獄は、日本で初めてワニの飼育を始めた場所だといわれています。 温泉熱を利用すると、年間を通して水温・気温ともに高い温度を保つことができるため、熱帯・亜熱帯地方に多く生息しているワニにはぴったりの環境なのだそうです。

血の池地獄

血の池地獄(ちのいけじごく)は、豊後国風土紀や万葉集にも「赤湯泉」等としてその存在が見える歴史ある地獄。酸化鉄などによって朱色に染まっていることからこの名があります。1927年(昭和2年)には高さ220mにまで達する大爆発を起こしたといい、別府八湯温泉道に加盟している足湯があり、地獄の湯を体感することもできます。また湯の沈殿物を利用した皮膚病薬「血ノ池軟膏」や入浴剤など、同地獄オリジナルの土産物も販売されていいます。2009年(平成21年)、別府の地獄として他の3つの地獄とともに国の名勝に指定されました。

③志高湖

志高湖といえば、海抜600m、阿蘇くじゅう国立公園内に含まれており、地元民も観光客も多くの人が訪れています。おすすめしたいのが足漕ぎボート。スワンやくじら、あひる姿の愛らしいフォルムに心が和みます。自分の足でペダルを漕ぎ湖の上をいけば、陸上では味わえない景色が見られるでしょう。

大きな白鳥と並走したいなら、エサを買ってから乗り込みましょう。どこまでもついてくる白鳥の姿に、子どもも大喜びです。意外と勢いよく進む楽しさ、そして運動不足の解消にもなりますよ。心地よい汗をかきながら、水上散歩をお楽しみください。

週末には多くの人で賑わうキャンプ地でもあります。フル装備で挑む本格的なキャンプでも、泊まらずゆるりと楽しむデイキャンプも、どちらもOK。静かな湖畔でゆったりするだけで、心と体が洗われるようです。ソロやファミリー、犬を連れた人たちやバイクで楽しむ人、大きなキャンピングカーの人など千差万別な楽しみ方をしてください。

2.名産物

地獄蒸し

泉から噴出する高温の蒸気熱を利用した調理法で、別府では江戸時代から用いられていました。 食材をざるにのせ「地獄蒸し釜」と呼ばれる約100度の蒸気が噴き出す釜の中に入れ、蓋をするだけ。 塩分を含む温泉蒸気で一気に蒸すため、食材本来の旨味が閉じ込められます。

海に面している大分県ならではの新鮮な魚介類や豊富な栄養で育てられた野菜を名物の温泉を利用した料理は特有の旨みを含んだ逸品となっています。

②極楽饅頭

海地獄の敷地内に売られている極楽饅頭は地熱を使った蒸し器で蒸し、一つ一つ手作業。

一口サイズで、ほどよい甘さが癖になります!何個でも食べられそうですねw

この場所は「名探偵コナン」でも取り上げらたことがあるほどです。生地が程よくバランスの取れた塩味と甘味でできており、中の餡は口溶け優しい味となっています。

おまんじゅうのほかにもみたらし団子なども販売していますよ。

③別府冷麺

別府冷麺は小麦粉、そば粉、でんぷんを使い、魚介系和風ダシのあっさりしたスープが特徴で、魚介系和風だしをベースにした、あっさりとしたスープが特徴です。麺専門店と焼肉店、数十店舗で提供されています。別府以外で別府冷麺を食べられる飲食店は少なく、その地域でしか味わえない特別感のあるグルメです。

コメント